从42岁到61岁,5毫米的直肠息肉20年后变成癌。

医生感叹“可惜了”,错过了2个重要时机。

5毫米,20年!

中山大学附属第六医院消化内镜科主任医师李初俊曾接诊过一个真实案例:

2019年末,61岁陈先生专程从300多公里外赶来就诊,称自己大便次数增多伴反复便血3个月。

作为消化内科/消化内镜专科医生,李医生敏锐地意识到:情况不妙!可能又是直肠癌!

李医生追问陈先生既往病史及是否做过肠镜检查时,患者竟拿出了一份20年前的肠镜检查报告。

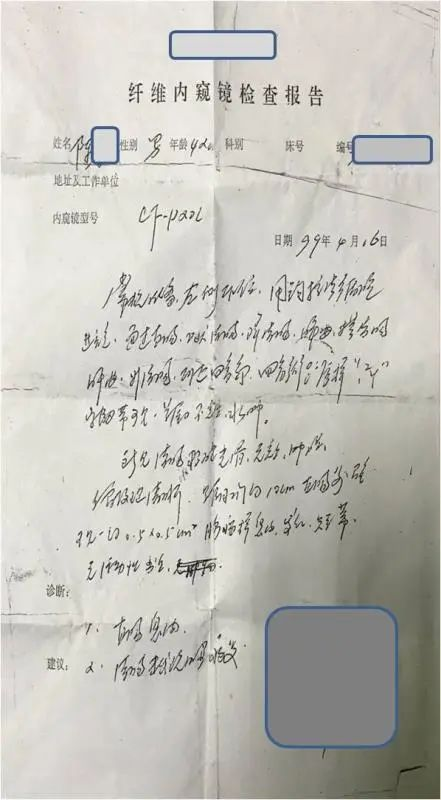

原来1999年陈先生在当地曾做过纤维结肠镜检查,当时便发现有个直径5毫米的亚蒂直肠息肉,但未做处理。20年来竟一直没有予以重视,再也没有做过肠镜复查追踪息肉的变化情况!

这份20多年前的纤维内窥镜检查报告显示:患者直肠有一处约5毫米乘5毫米的腺瘤样息肉,发红短蒂,无活动性出血。

5毫米有多大?约莫只有绿豆大小。可惜早期的肠镜报告没有图像。

1999年的纤维内窥镜检查报告

后来李初俊医生为患者进行了电子结肠镜检查。于直肠距肛缘12厘米~17厘米见一环2/5周肿物,直径4厘米-5厘米,表面糜烂坏死。

从肠镜检查所见,基本可以确定,直肠息肉已经癌变为直肠癌,而且已经不是早期!

2019年的电子结肠镜检查报告

医生感叹:错过了2个重要时机!

李初俊主任医师感叹道:患者错过了两个重要处理时机:

第一次机会:

在发生肠癌癌前病变前,患者未能在还是息肉的这个癌前病变阶段接受肠镜下超微创切除,否则便可祛除癌前病变,预防肠癌;

第二次机会:

即使息肉刚刚癌变,早期仍可通过内镜治愈性切除。若及时就诊,就可在内镜下进行超微创切除局部早期癌变的息肉,无需开腹,无需切除肠段,可以保持肠道器官的完整性,避免肠癌根治手术带来的巨大手术创伤。

可惜,此案例由于拖延治疗,最终需要实施直肠癌根治术,切除了包括肿瘤在内的肠段,治疗过程必须承受着肠道器官缺失和较大的创伤,也需要耗费较多的医疗资源和医疗费用。

医生提醒:40岁后一定做一次肠镜

河南省人民医院消化内科主任医师梁宝松2022年在肠胃病刊文强调,人到中年,一定要做一次肠镜!原因其实很简单:

1. 结直肠癌症状非常隐蔽,在早期几乎没有任何症状,或者症状很轻微、不典型;息肉更没有症状,只有肠镜检查时候才能够发现;其他如CT、彩超、核磁等,则无能为力。

2. 90%以上的结直肠癌是由息肉演变而来,及时发现并切除息肉,是预防肠癌最有效的手段。

3. 根据临床经验,人到40岁,超过20%的人长有息肉,过了50岁,超过30%的人有息肉;60-70岁的人比例会更高。

4. 发现息肉和早期肠癌,治疗非常简单,在内镜下就可完成,创伤也小,对预期寿命几乎没有影响!

肠镜是检查肠癌的有效手段,强烈建议以下人群要及时做个肠镜:

(1)45岁以上无症状人群;

(2)40岁以上有两周肛肠症状,指有以下任意症状持续两周以上:大便习惯改变(便秘、腹泻等);大便形状改变(大便变细);大便性质改变(便血、黏液便等);腹部固定部位疼痛的人群;

(3)长期患有溃疡性结肠炎的患者;

(4)大肠癌手术后的人群;

(5)大肠腺瘤治疗后的人群;

(6)有大肠癌家族史的直系亲属;

(7)诊断为遗传性大肠癌(指家族性腺瘤性息肉病和遗传性非息肉病性结直肠癌)患者的直系亲属,年龄超过20岁。

以上素材来源于网络,小康爱整理后分享,希望对您有所启示与帮助。在康爱公社的互助公示里,整个2022年肠道相关大病(结、直肠癌等)仅次于高发的肺癌和甲状腺癌,排名居第三。

所以,对其引起重视,绝不是随便说说!

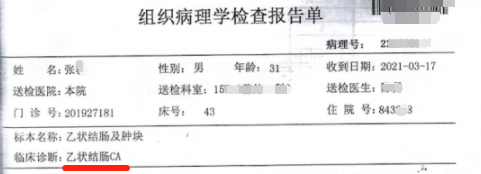

来自湖南湘潭的31岁受助社员小张(曾申请轻症病友互助社,被互助10万元,)曾经是军人的他身体素质非常好,退伍后在台球俱乐部做教练。近一两年以来,小张偶尔感觉肚子痛,痛得严重的时候全身冒冷汗,甚至站不起来。

即使如此,他也没有多想,觉得自己可能是吃坏了肚子。

不了解公社的朋友,如果您不知道哪些互助保障适合自己,可以点击下图做个健康测试,让智能选社助手帮您加互助~

原文始发于微信公众号(康爱公社):康爱公社,运营10年的极致透明的大病互助平台